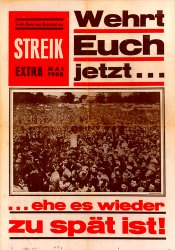

1968: Das Grundgesetz erhält einen Zeitzünder

Jedes Ding hat bekanntlich mindestens zwei Seiten. Die Auseinandersetzungen um die verfassungsändernden Notstandsgesetze in der Bundesrepublik, welche im Mai 1968 vom Bundestag verabschiedet wurden und am 24. Juni 1968 in Kraft traten, können zum Beispiel so beschrieben werden: Innenminister

Gerhard Schröder (CDU) verlangte 1958 eine Ermächtigung für

den Notstandsfall. 1968 wurde sie beschlossen. Also: Sieg der Rechten,

Niederlage der Linken.

Innenminister

Gerhard Schröder (CDU) verlangte 1958 eine Ermächtigung für

den Notstandsfall. 1968 wurde sie beschlossen. Also: Sieg der Rechten,

Niederlage der Linken.Dies ist wahr und soll auch nicht kleingeredet werden. Die Notstandsverfassung von 1968 gehört zu den zahlreichen Verunstaltungen, die das Grundgesetz so ruiniert haben, daß das Dokument von 1949 kaum noch wiederzuerkennen ist.

Das ist die Hauptlinie. Die Nebenspur läßt sich so darstellen:

Die

Notstandsgesetze waren in den fünfziger Jahren als Ergänzung

zur Wehrverfassung geplant. Diese wiederum gehörte zu den Instrumenten

der Roll-back-Politik von John Foster Dulles und Konrad Adenauer. Der Westen

sollte möglichst rasch eine so gewaltige militärische Übermacht

in Mitteleuropa aufbauen, daß die Sowjetunion die DDR in kürzester

Frist fahrenlassen müßte, also nicht erst 1990, sondern - sagen

wir einmal: - 1958. Dies sollte einerseits friedlich abgehen, andererseits

müsse die Gefahr von Krieg und Niederlage für den Osten so glaubhaft

sein, daß er schnell einknickte. Zugleich mußte dafür

gesorgt werden, daß bei einem etwaigen äußeren Konflikt

zu Hause nichts anbrannte. Diesem Zweck diente die Vorsorge für den

Notstandsfall, der als eine Kombination aus Aufstand und Atombomben-Abwurf

gedacht war.

Die

Notstandsgesetze waren in den fünfziger Jahren als Ergänzung

zur Wehrverfassung geplant. Diese wiederum gehörte zu den Instrumenten

der Roll-back-Politik von John Foster Dulles und Konrad Adenauer. Der Westen

sollte möglichst rasch eine so gewaltige militärische Übermacht

in Mitteleuropa aufbauen, daß die Sowjetunion die DDR in kürzester

Frist fahrenlassen müßte, also nicht erst 1990, sondern - sagen

wir einmal: - 1958. Dies sollte einerseits friedlich abgehen, andererseits

müsse die Gefahr von Krieg und Niederlage für den Osten so glaubhaft

sein, daß er schnell einknickte. Zugleich mußte dafür

gesorgt werden, daß bei einem etwaigen äußeren Konflikt

zu Hause nichts anbrannte. Diesem Zweck diente die Vorsorge für den

Notstandsfall, der als eine Kombination aus Aufstand und Atombomben-Abwurf

gedacht war. Am

31. Oktober 1958 machte Schröder den ersten Vorstoß, bezeichnenderweise

in einer Rede vor der Gewerkschaft der Polizei. Er dachte sich die Sache

sehr einfach: der Ausnahmezustand sei die Stunde der Exekutive, in er das

Schießeisen schießt und das Spießmesser spießt.

Historisches Vorbild war der Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung,

mit dessen Hilfe 1923 Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen

zum Teufel gejagt wurden und ab 1930 die Machtübertragung an Hitler

vorbereitet worden ist. Der „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des

Grundgesetzes", den Schröder 1960 vorlegte, war auch danach. Er sah

die Einfügung eines einzigen Artikels in die Verfassung vor, und der

sollte es allerdings in sich haben: der Bundespräsident ruft „bei

Gefahr im Verzuge" mit Gegenzeichnung des Bundeskanzlers den Ausnahmezustand

aus, und danach gibt es Notverordnungen, Einschränkung von Grundrechten,

Unterstellung aller Polizeikräfte und des Militärs unter ein

einheitliches Kommando. Sollte es etwas langsamer gehen, konnte die einfache

Mehrheit des Bundestages den Notstand verkünden. Die lag seit 1957

bei der CDU/CSU.

Am

31. Oktober 1958 machte Schröder den ersten Vorstoß, bezeichnenderweise

in einer Rede vor der Gewerkschaft der Polizei. Er dachte sich die Sache

sehr einfach: der Ausnahmezustand sei die Stunde der Exekutive, in er das

Schießeisen schießt und das Spießmesser spießt.

Historisches Vorbild war der Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung,

mit dessen Hilfe 1923 Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen

zum Teufel gejagt wurden und ab 1930 die Machtübertragung an Hitler

vorbereitet worden ist. Der „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des

Grundgesetzes", den Schröder 1960 vorlegte, war auch danach. Er sah

die Einfügung eines einzigen Artikels in die Verfassung vor, und der

sollte es allerdings in sich haben: der Bundespräsident ruft „bei

Gefahr im Verzuge" mit Gegenzeichnung des Bundeskanzlers den Ausnahmezustand

aus, und danach gibt es Notverordnungen, Einschränkung von Grundrechten,

Unterstellung aller Polizeikräfte und des Militärs unter ein

einheitliches Kommando. Sollte es etwas langsamer gehen, konnte die einfache

Mehrheit des Bundestages den Notstand verkünden. Die lag seit 1957

bei der CDU/CSU.Damit ist Schröder nicht durchgekommen. Er scheiterte unter anderem daran, daß einige wache Intellektuelle die Führung der IG Metall alarmierten. Damit sie nicht vergessen werden, sollen ein paar von ihnen hier stellvertretend auch für andere genannt werden: Wolfgang Abendroth in Marburg, Helmut Ridder in Bonn und Jürgen Seifert in Frankfurt/Main. Die IG Metall hat den größten Anteil an der ersten Phase der Widerstandsbewegung gegen die Notstandsgesetze. Dabei mußte sie sich nebenbei auch noch der Wadenbisse der IG Bau, Steine, Erden erwehren, deren Vorsitzender, Georg Leber, schnell zu einem Arrangement bereit war.

Da die SPD einerseits auf die Gewerkschaften Rücksicht nehmen mußte, ihre Stimmen andererseits für eine Zweidrittelmehrheit zur Verfassungsänderung nötig waren, scheiterte Schröder mit seinem Hau-Ruck-Text. Sein Nachfolger Höcherl (CSU) versuchte die Opposition stattdessen mit Schlitzohrigkeit zu gewinnen. Der neue Entwurf, den er 1962 vorlegte, hatte schon mehr Paragraphen, unterschied zwischen „äußerer" und „innerer" Gefahr und sah für die Dauer des Ausnahmezustandes ein Ersatzorgan für den Bundestag vor: den Notstandsausschuß. Bei den Grundrechtseinschränkungen blieb es.

Die SPD strebte in diesen Jahren nach der Regierungsteilhabe und war allmählich zum Mitmachen auch in der Notststandsfrage bereit. 1965 setzte sie ein doppeltes Signal. Einerseits stimmte sie den sogenannten „einfachen" Notstandsgesetzen zu. „Einfach" hießen sie deshalb, weil für sie keine Zweidrittelmehrheit nötig war. Es ging um „Schutzbau" (Bunker), „Selbstschutz der Bevölkerung" und ein „Zivilschutzkorps". Andererseits lehnte die SPD weiterhin die Verfassungsänderung vorerst ab. Zunächst einmal wollte sie in die Regierung.

Das gelang ihr 1966 mit der Großen Koalition, und damit war auch die Zweidrittelmehrheit beisammen. Diese verabschiedete am 30. Mai 1968 das „Siebzehnte Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes", kurz: die Notstandsverfassung. Die haben wir heute noch: Einschränkung von Grundrechten im „Verteidigungsfall", Einsatz der Bundeswehr im Innern „zum Schutz von zivilen Objekten und zur Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer". Im sogenannten „Spannungsfall", der von einer internationalen Organisation - z.B. der NATO - festgestellt wird, kann der Bundestag die „einfachen" Notstandsgesetze in Kraft setzen.

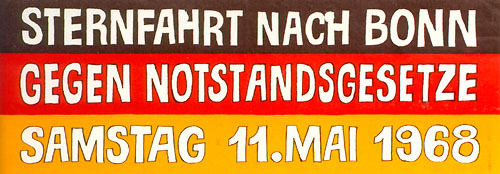

Die

Schlußphase der Auseinandersetzung um die Verfassungsänderung

war die Stunde der außerparlamentartischen Opposition. Für die

APO gehörten die Notstandsgesetze neben der Hochschulreform und dem

Vietnam-Krieg zu ihren Zentralthemen. Eine Sternmarsch auf Bonn am 11.

Mai 1968 erhob noch einmal massenhaften Protest, der auch in den nächsten

Wochen nicht abriß. Er erzielte immerhin noch ein wenig Wirkung bis

in die mitregierende SPD hinein: 53 ihrer Abgeordneten - vor allem Gewerkschaftsfunktionäre

- stimmten dagegen.

Die

Schlußphase der Auseinandersetzung um die Verfassungsänderung

war die Stunde der außerparlamentartischen Opposition. Für die

APO gehörten die Notstandsgesetze neben der Hochschulreform und dem

Vietnam-Krieg zu ihren Zentralthemen. Eine Sternmarsch auf Bonn am 11.

Mai 1968 erhob noch einmal massenhaften Protest, der auch in den nächsten

Wochen nicht abriß. Er erzielte immerhin noch ein wenig Wirkung bis

in die mitregierende SPD hinein: 53 ihrer Abgeordneten - vor allem Gewerkschaftsfunktionäre

- stimmten dagegen.Im übrigen war das Unglück war also zuschlechterletzt doch eingetreten. Aber die internationale Konstellation hatte sich inzwischen geändert. Längst war der Entspannungsprozeß in Gang gekommen, sodaß die Kriegsdrohung, für welche man 1958 die Notstandsgesetze bereitstellen wollte, nicht mehr ausgestoßen werden konnte. Insofern stand die Verfassungsänderung bis auf weiteres ein bißchen verloren in der Gegend herum - für künftige Zeiten.

Der ehemalige Innenminister Schröder, welcher 1958 die Initiative ergriffen hatte, war übrigens unzufrieden mit dem Ergebnis. Mittlerweile war er Verteidigungsminister geworden. Im Vergleich zu seinem ersten Entwurf erschien ihm die endgültige Fassung so schlapp, daß er - obwohl er Bundestagsabgeordneter war - an der Abstimmung nicht teilnahm. Er begab sich stattdessen demonstrativ zu einer Kommandeurstagung - also zu der von ihm so geliebten Exekutive.

Heißt das alles, daß die Notstandsverfassung letztlich harmlos geworden war? Nein. Im Fall einer - bislang nicht eingetretenen - großen gesellschaftlichen oder außenpolitischen Krise kann sich zeigen, welch gefährliches Potential in ihr steckt.

Wäre sie allerdings nicht 1968 verabschiedet worden, sondern schon 1958 oder erst 1998, dann wäre sie noch viel schlimmer ausgefallen.

Ja, 1998! Man bedenke, welche Eingriffe teils in den Verfassungstext, teils in die Verfassungswirklichkeit seit 1990 vorgenommen wurden, ohne daß es zu einem vergleichsweisen zähen Widerstand gekommen ist wie in den sechziger Jahren: praktische Abschaffung des Asylrechts, Großer Lauschangriff, out-of-area-Einsätze der Bundeswehr.

So gesehen, ist die Verabschiedung der Notstandsgesetze von 1968 nur Teil eines größeren Prozesses, in dem seit 1949 die „Macht der Regierung über das Volk" (Friedrich Engels) sich ständig verstärkt.

In: Neues Deutschland, 13./14. Juni 1998, S. 3.

Bundeskanzler 1966-1969

Kurt Georg Kiesinger

Eine Große Koalition in bewegten Zeiten: Während es an den Universitäten rumort, regiert in Bonn ein Bündnis aus Union und SPD. Prägend sind die Debatte um die Notstandsgesetze und das Entstehen der “Außerparlamentarischen Opposition”.

UMSTRITTENE NOTSTANDSGESETZE

Unter

der großen Koalition Kiesingers gelang es, die Konjunktur wieder

anzukurbeln, zudem wurden die Stabilitätsgesetze und die heftig umstrittenen

Notstandsgesetze verabschiedet. In der Ostpolitik öffnete sich Bonn

mehr als unter den vorhergehenden Kanzlern. Dennoch blieben offene Fragen:

Eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie oder ein Überdenken der

auf brüsker Distanz basierenden Deutschlandpolitik erhofften sich

Beobachter vergeblich.

Unter

der großen Koalition Kiesingers gelang es, die Konjunktur wieder

anzukurbeln, zudem wurden die Stabilitätsgesetze und die heftig umstrittenen

Notstandsgesetze verabschiedet. In der Ostpolitik öffnete sich Bonn

mehr als unter den vorhergehenden Kanzlern. Dennoch blieben offene Fragen:

Eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie oder ein Überdenken der

auf brüsker Distanz basierenden Deutschlandpolitik erhofften sich

Beobachter vergeblich. Kiesinger

sah sich Vorwürfen ausgesetzt, er habe während der NS-Zeit Distanz

zum Regime vermissen lassen. Der CDU-Politiker, von 1933 bis 1945 NSDAP-Mitglied

und während des Kriegs bis zum Referatsleiter für Propaganda

im Reichsaußenministerium aufgestiegen, hielt dem entgegen, er habe

innerhalb der NS-Instanzen auf das Unrechtssystem Einfluß nehmen

wollen.

Kiesinger

sah sich Vorwürfen ausgesetzt, er habe während der NS-Zeit Distanz

zum Regime vermissen lassen. Der CDU-Politiker, von 1933 bis 1945 NSDAP-Mitglied

und während des Kriegs bis zum Referatsleiter für Propaganda

im Reichsaußenministerium aufgestiegen, hielt dem entgegen, er habe

innerhalb der NS-Instanzen auf das Unrechtssystem Einfluß nehmen

wollen.Schmidts Notstand

Seit dem 24. Juni 1968 sind die Notstandsgesetze in Kraft

Schon Jahre, bevor er erst Verteidigungs-, dann Finanzminister und schließlich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wurde, hielt Helmut Schmidt gern staatsmännische Reden. Am 22. Oktober 1966, fünf Tage vor dem Ende der damaligen CDU/FDP-Koalition unter Bundeskanzler Erhard und fünf Wochen vor dem Eintritt der SPD in die Große Koalition unter dem neuen Bundeskanzler und alten Nazi Kurt Georg Kiesinger sprach Schmidt auf einer Veranstaltuung im Westberliner Sportpalast zum Thema der Notstandsgesetze, die er eine »uns weiß Gott seit sechs Jahren bedrängende staatspolitische Problematik« nannte. »Die

Engländer haben die Tradition,« begründete er seine Sorgen,

»daß, wenn Not am Mann ist, dann bilden sie eine Regierung

aus beiden Parteien, um zu sichern, daß nicht unter dem Deckmantel

der Notstandsbekämpfung die eine Partei sich politische Vorteile zu

Lasten der anderen verschafft. Bei uns in Deutschland ist das nicht so

fett gesät mit den demokratischen Traditionen, deshalb brauchen wir

Gesetze und können uns nicht nur verlassen auf den guten Willen anderer«

- wenn es darum geht, die elementaren Grundrechte außer Kraft zu

setzen, hätte er hinzufügen können wie z. B. das Post- und

Fernmeldegeheimnis, Bestimmungen zur Dienstpflicht oder den Einsatz der

Bundeswehr im Innern betreffend. Auf Pfiffe und Buh-Rufe reagierte Schmidt

nur wenige Aufgenblicke später etwas weniger staatsmännisch mit

dem Ausruf: »Ja, laß ihn doch, es muß auch ein paar Kommunisten

geben und ein paar Halbkommunisten, ein paar Irregeleitete muß es

auch geben!«

»Die

Engländer haben die Tradition,« begründete er seine Sorgen,

»daß, wenn Not am Mann ist, dann bilden sie eine Regierung

aus beiden Parteien, um zu sichern, daß nicht unter dem Deckmantel

der Notstandsbekämpfung die eine Partei sich politische Vorteile zu

Lasten der anderen verschafft. Bei uns in Deutschland ist das nicht so

fett gesät mit den demokratischen Traditionen, deshalb brauchen wir

Gesetze und können uns nicht nur verlassen auf den guten Willen anderer«

- wenn es darum geht, die elementaren Grundrechte außer Kraft zu

setzen, hätte er hinzufügen können wie z. B. das Post- und

Fernmeldegeheimnis, Bestimmungen zur Dienstpflicht oder den Einsatz der

Bundeswehr im Innern betreffend. Auf Pfiffe und Buh-Rufe reagierte Schmidt

nur wenige Aufgenblicke später etwas weniger staatsmännisch mit

dem Ausruf: »Ja, laß ihn doch, es muß auch ein paar Kommunisten

geben und ein paar Halbkommunisten, ein paar Irregeleitete muß es

auch geben!« Die

außerparlamentarische Opposition war nicht der einzige Widerstand

gegen die geplanten Gesetze. Seit der damalige CDU-Innenminister Gerhard

Schröder erstmals Ermächtigungsgesetze für den Fall eines

staatspolitischen Notstands, vornehm umschrieben mit »innere oder

äußere Spannungen«, forderte, hatte sich gegen diese Pläne

breiter Widerstand, anfangs getragen von der Industriegewerkschaft Metall,

formiert. Je näher die SPD sich jedoch an die Regierungsbänke

herantaktierte, umso wichtiger wurde, ihre staatstragenden Qualitäten

auch in der Frage der Notstandsgesetze zu demonstrieren. Das hatte, wie

so oft in der Geschichte der SPD, zur Folge, daß die Partei sowohl

für die neuen Gesetze eintrat als auch gegen sie demonstrierte. Einmal

mehr blinkte sie links und bog rechts ab.

Die

außerparlamentarische Opposition war nicht der einzige Widerstand

gegen die geplanten Gesetze. Seit der damalige CDU-Innenminister Gerhard

Schröder erstmals Ermächtigungsgesetze für den Fall eines

staatspolitischen Notstands, vornehm umschrieben mit »innere oder

äußere Spannungen«, forderte, hatte sich gegen diese Pläne

breiter Widerstand, anfangs getragen von der Industriegewerkschaft Metall,

formiert. Je näher die SPD sich jedoch an die Regierungsbänke

herantaktierte, umso wichtiger wurde, ihre staatstragenden Qualitäten

auch in der Frage der Notstandsgesetze zu demonstrieren. Das hatte, wie

so oft in der Geschichte der SPD, zur Folge, daß die Partei sowohl

für die neuen Gesetze eintrat als auch gegen sie demonstrierte. Einmal

mehr blinkte sie links und bog rechts ab.

Die Notstandsgesetze waren ein Bündel verschiedener Grundgesetzänderungen und bedurften daher einer Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag, was für die Große Koalition aus CDU und SPD mit einer Mehrheit von 90 Prozent der Bundestagsabgeordneten kein allzu großes Problem darstellen sollte. So kam es auch: Als im Mai 1968 die Stimmen ausgezählt wurden, hatten 384 Abgeordnete für die Gesetze und etwa 100 dagegen gestimmt, davon etwas jeweils zur Hälfte Abgeordnete der Opposition - der FDP - und der SPD. Mehr als doppelt so viele Abgeordnete der SPD hätten gegen die Vorlage und die eigene Partei stimmen müssen, um das Vorhaben zu Fall zu bringen.

Daß es dazu nicht käme, war die Aufgabe des kommenden Staatsmannes Helmut Schmidt, nach dem Tod Fritz Erlers inzwischen Fraktionsvorsitzender der SPD, der um die Stimmen der Abgeordneten aus jenem gewerkschaftlichen Spektrum der Partei kämpfte, das sich schon früher im Kampf gegen die Gesetze engagiert hatte. Diese konnten nicht, anders als der Chef der IG Bau, Steine, Erden und spätere Verteidigungsminister Georg Leber, für die Gesetze stimmen, ohne Ärger in ihren Gewerkschaften zu bekommen.

In einem Gespräch mit den Abgeordneten und späteren Ministern Hans Matthöfer (IG Metall), später der letzte Finanzminister der sozialliberalen Koalition, und Kurt Gscheidle (Postgewerkschaft, später Postminister) versuchte Helmut Schmidt, die beiden Notstandsgesetzgegner mit einem Bekenntnis zu Gustav Noske umzustimmen. Noske, so Schmidt, sei derjenige Politiker, den er von allen SPD- Politikern am meisten achte, weil der gewußt habe, daß es die Staatsräson eben zuweilen erforderlich mache, auch einmal den Bluthund zu spielen.

Natürlich blieben die beiden tapferen Gewerkschafter bei ihrem Nein - gefährden konnten sie als Anführer der zu kleinen Truppe der Notstandsgegner das Projekt sowieso nicht. Zwar waren die Sozialdemokraten wieder einmal vaterländisch nicht ganz zuverlässig, was man ihnen irgendwann von rechts auch wieder vorwerfen würde (das gibt's umsonst und gehört seit Eberts Zeiten zum Ritual), doch hatte diese kleine Schar aufrechter Kämpfer vor allem die Aufgabe, die Illusion zu erhalten, daß die SPD nicht nur die Partei der großen Koalition ist, sondern eben auch die Partei des Protests.

Es

lohnt sich, einen Moment bei der Schmidt'schen Argumentation zu verweilen.

Es verwundert nicht, daß diese Linie von den Notstandsgesetzen zu

Gustav Noske keine öffentlich vorgebrachte Argumentation für

die Notwendigkeit der Verabschiedung der Notstandsgesetze war. Wäre

diese Argumentation bekannt geworden, hätte sie den außerparlamentarischen

Widerstand gegen das Gesetz nur verstärken können. In die kurze

Regierungszeit Noskes (für Militär zuständiges

Mitglied im Rat der Volksbeauftragten und Reichswehrminister) fällt

die Niederschlagung des sogenannten Spartakusaufstandes, die Rekrutierung

der Freikorps, der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die Niederschlagung

der Rätebewegung in Bremen, Braunschweig und München, in Thüringen,

Sachsen und dem Ruhrgebiet und schließlich Noskes Schießbefehl

gegen die streikenden und demonstrierenden Arbeiter im März 1919 in

Berlin, der folgendermaßen lautete: »Jede Person, die mit Waffen

in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist

sofort zu erschießen.« Die Freikorps machten von diesem Freibrief

gern und ausführlich Gebrauch, selbst vorsichtige Schätzungen

sprechen von 3 000 Opfern. So sah der Notstand 1919 aus, für den Schmidt

Noske bewunderte.

Es

lohnt sich, einen Moment bei der Schmidt'schen Argumentation zu verweilen.

Es verwundert nicht, daß diese Linie von den Notstandsgesetzen zu

Gustav Noske keine öffentlich vorgebrachte Argumentation für

die Notwendigkeit der Verabschiedung der Notstandsgesetze war. Wäre

diese Argumentation bekannt geworden, hätte sie den außerparlamentarischen

Widerstand gegen das Gesetz nur verstärken können. In die kurze

Regierungszeit Noskes (für Militär zuständiges

Mitglied im Rat der Volksbeauftragten und Reichswehrminister) fällt

die Niederschlagung des sogenannten Spartakusaufstandes, die Rekrutierung

der Freikorps, der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die Niederschlagung

der Rätebewegung in Bremen, Braunschweig und München, in Thüringen,

Sachsen und dem Ruhrgebiet und schließlich Noskes Schießbefehl

gegen die streikenden und demonstrierenden Arbeiter im März 1919 in

Berlin, der folgendermaßen lautete: »Jede Person, die mit Waffen

in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist

sofort zu erschießen.« Die Freikorps machten von diesem Freibrief

gern und ausführlich Gebrauch, selbst vorsichtige Schätzungen

sprechen von 3 000 Opfern. So sah der Notstand 1919 aus, für den Schmidt

Noske bewunderte.Die Verabschiedung der Notstandsgesetze bedeutete nichts weiter als die Rückentwicklung der Bundesrepublik in einen Obrigkeitsstaat vordemokratischen Stils. Daß die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten westlichen Alliierten bis dahin in einem möglichen Ausnahmezustand die militärische Kontrolle des Landes ausgeübt hätten, reduziert allerdings die Bedeutung der Notstandsgesetze etwas. Tatsächlich wurde aber genau dieses von einigen Befürwortern der Regelung als Argument vorgebracht - was nichts weiter bedeutet, als mit »inneren Spannungen« zukünftig selbst fertig werden zu wollen, denn die Bundeswehr, bis dahin beschränkt auf die Verteidigung des Landes nach außen, durfte nun auch im Innern eingesetzt werden: »Wir führen unsere Bürgerkriege selbst.«

Die SPD hat den Gesetzen nicht nur zugestimmt, um endlich wieder zur Regierung zugelassen zu werden, sondern auch aus historischer Tradition und aus Überzeugung. »Wer von der SPD etwas anderes erwartet hätte,« schrieb Sebastian Haffner 1968 in der Illustrierten Stern, »ist selber schuld. Unerwartet und ein bißchen peinlich war höchstens das falsche Pathos, mit dem Brandt nachträglich versicherte, gegen einen Mißbrauch der Notstandsverfassung werde die SPD auf die Barrikaden gehen. Die SPD wird niemals auf die Barrikaden gehen, und übrigens wären diese verfetteten älteren Herrschaften dort auch zu gar nichts nutz. Ihr Kampfplatz, wo sie zu etwas nutz hätten sein können, war das Parlament, und dort haben sie, wie immer, den Paß verkauft.«

Willy Brandt, der gegen einen Mißbrauch der Notstandsgesetze auf die Barrikaden gehen wollte, wurde ein Jahr darauf Bundeskanzler und ist der Vater der Berufsverbote in der Bundesrepublik. Helmut Schmidt wurde zum gleiche Zeitpunkt Verteidigungsminister, der erste sozialdemokratische seit Noske. Gscheidle und Matthöfer mußten noch ein wenig abwarten: Erst 1974 wurden sie Minister - im ersten Kabinett von Bundeskanzler Schmidt.

Uwe Soukup

(Aus der Wochenend-Beilage)