Pubdate: Fri, 02. Jun 99

Author: Peter Kessen

Penicillin für die Seele

Ende der Abfahrt: Der Konsum von Ecstasy geht zurück.

Doch über die Produktionsgeschichte dieser Droge redet mal wieder keiner.Von Peter Kessen

Am

2. März 1999 kam die Erlösung. In rheinischem Akzent knatterte

sie aus einem Mondgesicht, das bisher nur verkündet hatte, das Ökos

länger leben, aber nichts davon haben: Die Bundesdrogenbeauftragte

Christa Nickels konstatierte einen Rückgang der Ecstasy-Konsumenten

im Jahr 1998 um 25 Prozent. Prima. Denn welches fluide Hirn konnte sie

noch lesen, die endfertigen Extremravestorys über »chemische

Paradiese«, schweißig zusammenbrechend in »24-stündigen

Tanzexzessen«, 17jährig und unschuldig. Von heftigsten feuilletonistischen

Sinnhubereien ganz zu schweigen.

Am

2. März 1999 kam die Erlösung. In rheinischem Akzent knatterte

sie aus einem Mondgesicht, das bisher nur verkündet hatte, das Ökos

länger leben, aber nichts davon haben: Die Bundesdrogenbeauftragte

Christa Nickels konstatierte einen Rückgang der Ecstasy-Konsumenten

im Jahr 1998 um 25 Prozent. Prima. Denn welches fluide Hirn konnte sie

noch lesen, die endfertigen Extremravestorys über »chemische

Paradiese«, schweißig zusammenbrechend in »24-stündigen

Tanzexzessen«, 17jährig und unschuldig. Von heftigsten feuilletonistischen

Sinnhubereien ganz zu schweigen.Die Medien revolutionierten so alte Drogenimages. Nicht mehr das Süchtigenelend, sondern die Macht der Substanz erstrahlte: Kinder, das ist Abfahrt, aber möglicherweise leberkomatös und gehirnlöchernd - also ein ambivalent-krasses Konsummuß! Von 1992 bis 1994 stieg die Zahl der beschlagnahmten Pillen um das Achtfache. 1996 ist Ecstasy bei den registrierten Erstkonsumenten Nummer Eins, bis 1998 sollen rund eine Millionen Deutsche eingeworfen haben.

Viele »E«-Heads mußten im Langzeittest erkennen, daß die Droge eher Warenfetischismus verstrahlt: Ecstasy enthält soviel Ekstase wie Chanel Egoismus. Je mehr man davon nimmt, desto schwächer wird die Wirkung. Um die zu maximieren, müßte man zwischen jedem Konsum sechs Wochen verstreichen lassen - macht natürlich keiner.

Im Teilzeitparadies

Über

den weltweiten Erfolg von Ecstasy hätte sich Wayne Evans gefreut.

Der Psychopharmakologe der US-Army besuchte 1967 den Kongreß »Anwendung

psychotroper Drogen auf normale Menschen im Jahr 2000«: »Bei

diesem Treffen in Puerto Rico kamen wir zu dem Schluß, daß

die gegenwärtige Verbreitung des Rauschgiftkonsums beinahe als trivial

erscheinen dürfte, wenn wir sie mit der möglichen Zahl chemischer

Substanzen vergleichen, die bis zum Jahr 2000 für die Kontrolle einzelner

ausgewählter Aspekte des menschlichen Lebens zur Verfügung steht.

Schließlich bewegen wir uns auf ein Zeitalter zu, in dem nur noch

eine kleine Minderheit sinnvolle Arbeit verrichten wird.« Der Kongreß

forderte auch ein neues Potenzmittel - 1999 verkaufen die Apotheken Viagra.

Die beteiligten Wissenschaftler bildeten die Forschungsgruppe »Bewußtseinskontrolle«,

gesponsert vom Chemiekonzern Schering, Teil des 1961 gegründeten »Amerikanischen

Kollegs für Neuropsychopharmakologie«, in der rund 180 anerkannte

Wissenschaftler die chemischen Grundlagen der zukünftigen Gesellschaft

erforschen. Ausgangspunkt war ein Konzept des Zukunftsforschers Herman

Kahn vom Massachusettes Institute of Technology: 1960 entstand der Gedanke

von einer »sinnlichen Gesellschaft« der Zukunft, deren Mitglieder

massenhaft Chemie konsumieren. Nicht der Bürger, eingepfercht in protestantischer

Disziplin, sondern der moralisch und ökonomisch flexible postbürgerliche

Hedonist wird der Treibstoff des hoch entwickelten Kapitalismus sein. Sexuelle

und chemische Teilzeitparadiese inklusive.

Über

den weltweiten Erfolg von Ecstasy hätte sich Wayne Evans gefreut.

Der Psychopharmakologe der US-Army besuchte 1967 den Kongreß »Anwendung

psychotroper Drogen auf normale Menschen im Jahr 2000«: »Bei

diesem Treffen in Puerto Rico kamen wir zu dem Schluß, daß

die gegenwärtige Verbreitung des Rauschgiftkonsums beinahe als trivial

erscheinen dürfte, wenn wir sie mit der möglichen Zahl chemischer

Substanzen vergleichen, die bis zum Jahr 2000 für die Kontrolle einzelner

ausgewählter Aspekte des menschlichen Lebens zur Verfügung steht.

Schließlich bewegen wir uns auf ein Zeitalter zu, in dem nur noch

eine kleine Minderheit sinnvolle Arbeit verrichten wird.« Der Kongreß

forderte auch ein neues Potenzmittel - 1999 verkaufen die Apotheken Viagra.

Die beteiligten Wissenschaftler bildeten die Forschungsgruppe »Bewußtseinskontrolle«,

gesponsert vom Chemiekonzern Schering, Teil des 1961 gegründeten »Amerikanischen

Kollegs für Neuropsychopharmakologie«, in der rund 180 anerkannte

Wissenschaftler die chemischen Grundlagen der zukünftigen Gesellschaft

erforschen. Ausgangspunkt war ein Konzept des Zukunftsforschers Herman

Kahn vom Massachusettes Institute of Technology: 1960 entstand der Gedanke

von einer »sinnlichen Gesellschaft« der Zukunft, deren Mitglieder

massenhaft Chemie konsumieren. Nicht der Bürger, eingepfercht in protestantischer

Disziplin, sondern der moralisch und ökonomisch flexible postbürgerliche

Hedonist wird der Treibstoff des hoch entwickelten Kapitalismus sein. Sexuelle

und chemische Teilzeitparadiese inklusive.Neues aus Regierung und Labor

Ecstasy

wird 1914 erfunden. Dessen Grundstoff MDMA entwickelte die deutsche Chemiefirma

Merck, ohne jedoch ein Produkt herzustellen. 1954 wird das Mittel von der

US Army unter CIA-Aufsicht bei Tieren erfolglos getestet - für die

chemische Kriegsführung. Was der Geheimdienst dann mit Ecstasy anstellt,

bleibt im dunklen, denn Direktor Colby behauptet 1973, alle Akten über

Tests seien vernichtet worden.

Ecstasy

wird 1914 erfunden. Dessen Grundstoff MDMA entwickelte die deutsche Chemiefirma

Merck, ohne jedoch ein Produkt herzustellen. 1954 wird das Mittel von der

US Army unter CIA-Aufsicht bei Tieren erfolglos getestet - für die

chemische Kriegsführung. Was der Geheimdienst dann mit Ecstasy anstellt,

bleibt im dunklen, denn Direktor Colby behauptet 1973, alle Akten über

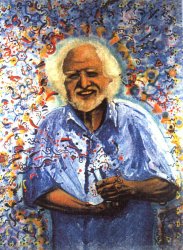

Tests seien vernichtet worden.1965 produziert der Konzern-Biochemiker Alexander Shulgin Ecstasy als »Werkzeug, das Geistesfunktionen aus einem anderen Gesichtspunkt betrachtet«. Shulgin darf bis 1986 - Präsident Reagan führt seinen »Krieg gegen die Drogen« - illegale Substanzen entwickeln, gleichzeitig arbeitet er als Experte und Berater für die amerikanische Drogenbehörde DEA - mit einer Lizenz für Menschenversuche.

Alexander

Shulgin ist im gleichen Club wie Ronald Reagan: Den sogenannten Bohemians,

einer elitären Vereinigung der amerikanischen Rechten. Mitglieder

waren auch Nixon und Rockefeller, sowie Vorstandsmitglieder der 40 größten

US- Unternehmen. Shulgin arbeitet als klassischer Boheme- Doppelagent,

indem er den Hippies die Gegenkultur der chemisch geförderten »inneren

Freiheit« anpreist. Diese rechte Boheme lebt ihren Elitismus, wie

Ernst Jünger, in Drogenräuschen, die Außenwelt durch Ich-Autonomie

ersetzt. Shulgin gibt »E« an LSD- Psychoanalytiker, die es

in der Paartherapie einsetzen. Dann geht »E« an Studenten -

in texanischen Bars wird per Kreditkarte bezahlt.

Alexander

Shulgin ist im gleichen Club wie Ronald Reagan: Den sogenannten Bohemians,

einer elitären Vereinigung der amerikanischen Rechten. Mitglieder

waren auch Nixon und Rockefeller, sowie Vorstandsmitglieder der 40 größten

US- Unternehmen. Shulgin arbeitet als klassischer Boheme- Doppelagent,

indem er den Hippies die Gegenkultur der chemisch geförderten »inneren

Freiheit« anpreist. Diese rechte Boheme lebt ihren Elitismus, wie

Ernst Jünger, in Drogenräuschen, die Außenwelt durch Ich-Autonomie

ersetzt. Shulgin gibt »E« an LSD- Psychoanalytiker, die es

in der Paartherapie einsetzen. Dann geht »E« an Studenten -

in texanischen Bars wird per Kreditkarte bezahlt.1988 beginnt in England mit Acid-House die Ecstasy-Hysterie, Tanzen soll schöner werden. In Holland formiert sich eine weitere Konsumentengruppe: die Bhagwans. In Holland macht die Polizei dann auch den bisher größten Fund: 1,35 Millionen Pillen, produziert von Immhausen-Chemie aus dem badischen Lahr - jener Firma, die auch Giftgasfabriken nach Libyen lieferte. Die BRD hat die liberalsten Chemie-Gesetze der Welt. Die Tabletten wurden für 30000 DM hergestellt, besaßen einenb Schwarzmarktwert von 30 Millionen Mark. Zwei Chemiker wurden verurteilt. Zu Geldstrafen von 3600 und 9000 DM.

Alle lieben Speed

1997

erreicht der »E«-Konsum den Gipfel. Anschließend führen

das geringe Wirkpotential und die Nebenwirkungen der Droge zu einem Revival

von Adolf Hitlers und Charles Mansons Darling: Speed. Der Bundesdrogenbericht

1998 konstatiert Zuwächse bei Amphetaminen um 20 Prozent. Rückgänge

bei Ecstasy um 25 Prozent. Der aufputschende Effekt bleibt bei Speed auch

- bei häufigem Gebrauch - wenn die Dosis steigt. Das ist der Unterschied

zu Ecstasy, das nur alle sechs Wochen wirkt. Aus diesem Grund gibt es laut

Umfragen nur fünf Prozent reine »E«- Konsumenten, der

Mischkonsum mit Cannabis und Speed dominiert. Speed schädigt Herz

und Hirn stärker als »E« und macht süchtig. Mit Entzugserscheinungen

von einem Vierteljahr, inklusive immer schwererer Depressionen. Mittlerweile

enthält die Mehrzahl der »E«-Tabletten nicht mehr den

Grundstoff MDMA, sondern Speed. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Profil,

Image und Konsumentenbindung, der das Drogendesign steuert.

1997

erreicht der »E«-Konsum den Gipfel. Anschließend führen

das geringe Wirkpotential und die Nebenwirkungen der Droge zu einem Revival

von Adolf Hitlers und Charles Mansons Darling: Speed. Der Bundesdrogenbericht

1998 konstatiert Zuwächse bei Amphetaminen um 20 Prozent. Rückgänge

bei Ecstasy um 25 Prozent. Der aufputschende Effekt bleibt bei Speed auch

- bei häufigem Gebrauch - wenn die Dosis steigt. Das ist der Unterschied

zu Ecstasy, das nur alle sechs Wochen wirkt. Aus diesem Grund gibt es laut

Umfragen nur fünf Prozent reine »E«- Konsumenten, der

Mischkonsum mit Cannabis und Speed dominiert. Speed schädigt Herz

und Hirn stärker als »E« und macht süchtig. Mit Entzugserscheinungen

von einem Vierteljahr, inklusive immer schwererer Depressionen. Mittlerweile

enthält die Mehrzahl der »E«-Tabletten nicht mehr den

Grundstoff MDMA, sondern Speed. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Profil,

Image und Konsumentenbindung, der das Drogendesign steuert.Spuren verwischen

Die Kriminalbeamtin Jutta Potuzek vom LKA Berlin sitzt vor »lächerlichen und sehr beschränkt aussagefähigen« Zahlen: »Als Berliner Polizei ist es unsere erste Aufgabe, Händler zu fassen. Wir haben weniger ein Interesse, Konsumenten zu verfolgen. Der Konsum ist nicht strafbar.« Ansonsten wisse man, »daß Ecstasy überwiegend aus Holland, aber auch aus Polen nach Deutschland, nach Berlin eingeschmuggelt wird«.Darüber lacht Hans Coustou. Der 50jährige Mathematiker arbeitet bei »Eve and Rave«, einer Gruppe der Techno-Szene, die Drogenkonsumenten berät. Die polizeiliche Rede vom Ecstasy aus Polen sei haltlos: »Wenn ich die offiziellen Zahlen vom Bundesgrenzschutz und vom Zoll angucke - da ist da einfach nichts! Einmal 20000. Und da steht nicht, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Es gibt keine Hinweise, daß in Polen massiv Ecstasy hergestellt und hierher gebracht wird.« Zudem werde Ecstasy häufig aus Deutschland nach Holland exportiert und dann wieder importiert, um Spuren zu verwischen. Wie im Fall der 1,35 Millionen Pillen, die 1989 Chemiker der Immhausen-Gruppe produzierten.

Seit 1989 gab es nur noch einen Fund dieser Größenordnung. Die Polizei gibt an, nicht an die Produzenten heranzukommen und verbreitet das Gerücht von unauffindbaren Mini-Giftküchen. Dabei legt die europaweit massenhaft gleichbleibende Qualität nahe, daß hier die Großchemie produziert: »Wir haben einige Pillen, die gibt es seit zwei, drei Jahren in gleichbleibender Qualität in verschiedenen Ländern. Das sind Pillen, die werden nicht in einem Küchenlabor, sondern großindustriell hergestellt«, meint Coustou. Damit diese massenhaft produzierte Massendroge von bescheidener Qualität ihre Konsumenten findet, muß die Polizei ihre Ermittlungen schleifen lassen. Die Kriminalbeamtin Jutta Potuzek verweist auf 179 registrierte Rauschgiftvorfälle bei dem Millionenauflauf der Love Parade 1998: »Wenn man's beabsichtigen würde, jeden Teilnehmer der Loveparade einer Taschenkontrolle zu unterziehen, würde man die Veranstaltung sprengen. Und da diese Loveparade ein positives Bild verkörpert und immer mehr unterstützt wird, kann das dann nicht der richtige Ansatz sein.« Schließlich feiert 1999 auch die Junge Union mit, 1998 debütierte der damalige Berliner Innensenator Jörg Schönbohm als Ober-Raver.

Die

von amerikanischen Konservativen, Wissenschaftlern und Rechts-Boheme entworfene

»sinnliche Gesellschaft des Jahres 2000« ist real geworden:

Der hedonistische Bürger chillt, von Krieg und Krise umflutet, in

einer »E«-Zone, deren moralische Aufgabe Alexander Shulgin

1991 so formulierte: »Penicillin für die Seele«.

Die

von amerikanischen Konservativen, Wissenschaftlern und Rechts-Boheme entworfene

»sinnliche Gesellschaft des Jahres 2000« ist real geworden:

Der hedonistische Bürger chillt, von Krieg und Krise umflutet, in

einer »E«-Zone, deren moralische Aufgabe Alexander Shulgin

1991 so formulierte: »Penicillin für die Seele«.